Céramiques grecques antiques : typologie, techniques et conseils pour reconnaître une pièce authentique

La céramique grecque est un vaste champ d’étude car elle apparaît très tôt dans la région.

Le terme même de céramique provient du grec “keramos” qui signifie argile. La fabrication des céramiques grecques se divisait en deux étapes: le façonnage par le potier, et la décoration par le peintre.

Si la finesse de certaines pièces a érigé cet artisanat essentiellement utilitaire en véritable art à part entière, la céramique grecque a eu des objectifs variés et l’archéologie a permis depuis le XVIIIe siècle d’identifier un rôle aussi bien ostentatoire que funéraire et utilitaire.

Plongée au cœur de ce domaine fascinant qui ravira également les amateurs d’art en quête d’une pièce authentique.

Vous possédez une céramique grecque que vous souhaitez vendre ?

Demandez-nous une estimation gratuite et confidentielle et bénéficiez de frais réduits spécialement négociés pour vous avec les maisons de vente.

Qu’est-ce que la céramique grecque antique ?

Origines et évolution de la céramique en Grèce antique

Comprendre la céramique grecque c’est déjà arriver à distinguer la vaisselle de prestige (certes utilitaire), des pièces d’usage qui n’avaient d’autre but que le stockage.

On ne présente plus guère les fameuses amphores destinées à contenir le vin et amoncelées en masse dans les cales des navires aussi bien grecs que romains.

Si pour l’une comme pour l’autre de ces catégories la vaisselle grecque a été d’un point de vue général produite en quantité importante, les différents contextes dans lesquels elles ont pu être retrouvées révèlent que d’une époque à l’autre et surtout d’une forme à l’autre, les usages ont largement différé.

Initialement originaire du Proche Orient où l’on voit apparaître les premières poteries vers 6500 avant J.-C. l’évolution de la céramique en Grèce est quant à elle habituellement divisée en quatre périodes que sont :

- la période géométrique (1050-750 avant J.-C.)

- la période archaïque (750-480 avant J.-C.)

- la période classique (480-330 avant J.-C.) et

- la période hellénistique (330-50 avant J.-C.).

Ces distinctions entre périodes se fondent aussi bien sur les styles des décors apposés sur les pièces que sur la forme des ustensiles produits.

Le monde hellénique a produit un grand nombre de céramiques. Bien que des ateliers plus productifs aient périodiquement émergé dans les grandes cités de la région, les céramistes ont largement émaillé le territoire pour les besoins quotidiens de la population et le transport de marchandises en particulier.

On lit sur bien d’autres sites internet que la céramique grecque était purement utilitaire, sous entendu qu’elle n’aurait eu d’autre rôle que de contenir des denrées peu importe le cadre dans lequel elle était présentée. Je m’inscris en faux contre cette démonstration.

S’il est vrai que la céramique grecque est effectivement très codifiée au point de réserver à des formes particulières un usage défini, généraliser à la seule portée utilitaire ces pièces fait fi du soin apporté dans la décoration de certains chefs-d’œuvre. Aussi aurons-nous une vision plus nuancée sur ce caractère utilitaire – indéniable dans bien des cadres – mais certainement pas systématique en particulier pour les pièces tardives conçues à partir de la fin du VIe siècle avant J.-C.

La considérable diversité des formes et des décors apposés sur ces pièces de prestige dont on a retrouvé de nombreux exemplaires en particulier à partir du XVIIIe siècle a permis d’ailleurs d’identifier des artistes et des styles qui ont facilité la datation de certaines céramiques.

Usage et signification des céramiques dans la Grèce antique

La forme et les décors des céramiques grecques dépendent essentiellement de leur usage et de leur propriétaire. Si ces formes sont très standardisées facilitant grandement leur compréhension aujourd’hui, leur variété est pour autant d’une étonnante inventivité. Par ailleurs des variantes régionales sont aussi, plus rarement, observables.

Afin de mieux vous en faire comprendre l’usage, nous diviserons les céramiques grecques en trois catégories distinctes: les pièces destinées aux cérémonies et banquets, les pièces utilisées pour la conservation et pour finir les céramiques en lien avec la toilette.

Typologie de la céramique grecque

1. Les céramiques destinées à la conservation des denrées

Avant toute autre destination, la céramique grecque était, dans l’Antiquité, essentiellement utilisée pour le transport et la conservation de denrées alimentaires non périssables.

Les vases destinés à la conservation les plus communs sont les pithos, sorte de jarres ovoïdes que l’on remplissait habituellement de céréales, viandes ou poissons salés et plus rarement de certains liquides. Parallèlement, on retrouve couramment en Grèce, l’hydrie (destinée à contenir de l’eau), et l’amphore tantôt utilisée pour le transport de l’huile ou du vin.

Nota Bene: Les études archéologiques les plus récentes ont permis d’identifier à l’aide des techniques d’archéobotanique, le type de breuvage ou de denrées contenues dans ces céramiques courantes.

Le vin contenu dans les amphores était assez différent de celui que nous connaissons aujourd’hui : y étaient fréquemment ajoutés du miel et des épices afin d’en améliorer le goût.

2. Les céramiques cérémonielles et rituelles

Ces céramiques sont essentiellement tournées vers la pratique du banquet et sont habituellement classées comme “céramique à boire”.

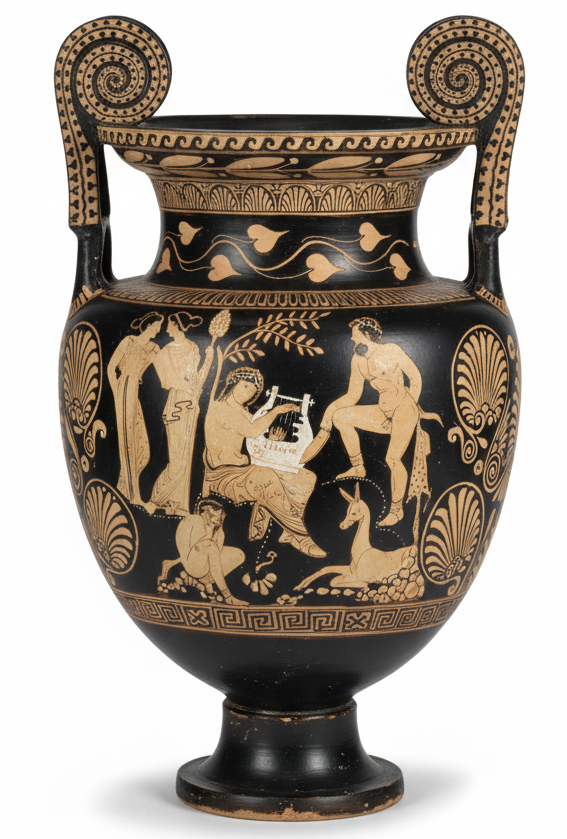

On trouve parmi elles les vases à vins comme le cratère, l’oenochoé et l’oipé qui sont destinés à contenir le vin ou le préparer. Puis on trouve les vases à boire que sont le rython (prenant habituellement la forme d’une tête d’animal tel le cerf), le skyphos, la canthare et la coupe.

À ces différentes formes toutes liées à la consommation du vin s’ajoutent bien sûr une série de formes destinées à présenter les mets offerts aux convives. L’importante diversité de forme dans les céramiques destinées à consommer le vin n’est pas un hasard.

En Grèce antique, le banquet est l’une des institutions majeures de la vie sociale et religieuse du citoyen et s’apparente communément à un rituel parfois très codifié se tenant tantôt dans le cadre privé, tantôt dans le cadre des sanctuaires et plus précisément du hieron ou du temenos autrement dit de l’espace sacré dédié à la divinité.

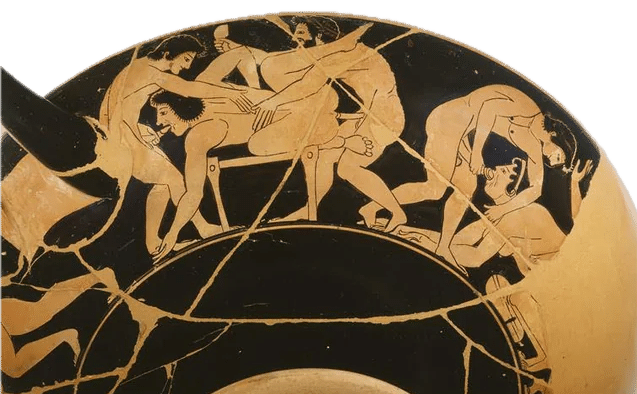

La qualité des décors des céramiques destinées à ces banquets témoigne de l’importance que l’on accordait à ces événements. Les citoyens les plus riches pouvaient commander spécialement ce type de vaisselle pour un unique banquet. Celle-ci pouvait arborer des thèmes très divers aussi bien religieux et mythologiques qu’érotiques.

Nombre de ces dernières arborent même des décors à thème ouvertement homosexuel, fait assez peu courant dans le monde antique, bien que la pratique soit attestée et connue dans plusieurs sociétés du pourtour méditerranéen. Plus communément des jeunes femmes, souvent simples esclaves et musiciennes étaient conviées dans ces réceptions afin de satisfaire les convives – quoique cela veuille dire…

Le monde grec bien que souvent érigé en modèle est un monde majoritairement inégalitaire. D’ailleurs, le banquet ou symposion est réservé… aux hommes !

À l’exception de quelques courtisanes, esclaves ou musiciennes, la présence des femmes est strictement interdite. Ces dernières sont d’ailleurs tenues de se retirer au sein d’une pièce réservée aux femmes à l’arrière de la demeure.

Nota Bene: En grec, le banquet est appelé συμπόσιον / sympósion. Si la forme de la cérémonie change sensiblement entre la période archaïque et la période hellénistique, il se divise habituellement en deux parties: la première est surtout consacrée à la nourriture (certes accompagnée d’eau et de vin) puis on passe aux libations qui marquent la seconde étape du banquet porté sur la consommation excessive de boisson alcoolisée afin d’atteindre l’ivresse tout en prononçant à chaque nouvelle annonce une prière qui n’est pas limitée en nombre.

3. Les céramiques intimes

Ces petites céramiques, fines et élégantes arborant parfois des formes féminines étaient destinées aux cosmétiques et aux bijoux, plus particulièrement aux onguents, crèmes et parfums. Femmes et hommes pouvaient conjointement les utiliser. Ainsi peut-on citer, le pyxide, l’alabastre, le lécythe ou encore l’aryballe.

Dès l’époque créto-mycénienne (1500 avant J.-C.) les Grecs croyaient en l’existence d’êtres divins révélés par les aromates et les parfums. Ces derniers vouent un véritable culte à la beauté plastique et à l’hygiène.

Dans la vie quotidienne, une fois lavés aux bains publics, femmes et hommes s’enduisent le corps d’huile à l’iris, à la marjolaine, à la rose ou à la violette et font usage de parfums très concentrés qui se diversifient à partir des conquêtes d’Alexandre le Grand. Le parfum joue un rôle majeur au sein de la société grecque: il est purificateur et facilite le parcours des âmes dans l’autre monde. C’est pourquoi les défunts sont fréquemment enveloppés de linges parfumés et inhumés avec ces petites céramiques précieuses souvent finement décorées et parfois réalisées en albâtre ou en métal.

Le parfum est aussi largement utilisé dans le cadre du culte: après les sacrifices, on brûle des essences rares telles la myrrhe et l’encens. Comme ce dernier est fréquemment composé de denrées précieuses, le parfum est relativement cher dans l’Antiquité. Aussi le conserve t-on dans des récipients de petite taille, délicatement réalisés.

Vous possédez une céramique grecque, vous souhaitez la vendre mais vous avez un doute sur sa valeur ? Envoyez-nous quelques photos de votre objet et obtenez son expertise.

Évolution de la céramique grecque du protogéométrique aux vases à figures rouges

L’évolution de la céramique grecque est relativement lente. Il faudra plus de 500 ans aux céramistes pour arriver à l’aboutissement le plus célèbre : le vase à figures rouges.

À l’époque protogéométrique et géométrique, les décors des vases se veulent foisonnants mais simples en termes de détails.

Reprenant dans leur iconographie des motifs issus notamment du vocabulaire oriental et des formes géométriques que certains ont aussi appelées “labyrinthiques” ayant donné leur nom au style auquel on les rattache, les décors sont essentiellement composés de figures noires sur fond beige laissant apparaître l’argile.

Les formes sont alors relativement peu nombreuses et les décors largement composés de registres linéaires superposés figurant des processions de personnages ou d’animaux entrecoupés de frises de formes géométriques. Ce n’est qu’à partir du VIIe siècle av. J.-C. que la céramique grecque comme notre imaginaire collectif l’entrevoit s’épanouit réellement, avec d’abord la naissance de la figure noire sous l’impulsion des centres de production de Corinthe puis à la fin du VIe siècle dans les fours Attique d’Athènes.

Les techniques de fabrication des vases grecs

La technique de fabrication de la céramique grecque repose sur une base simple. Le potier façonne à l’aide d’argile la forme de l’objet désiré.

Puis vient l’étape de la première cuisson, de la décoration par un peintre indépendant ou non du potier avant de finir par les deux dernières étapes plus complexes permettant de faire émerger couleurs et détails.

La cuisson se déroule en trois étapes distinctes :

- D’abord l’objet façonné à l’argile est cuit à four ouvert pour une cuisson oxydante faisant ressortir la couleur beige claire (ou rougeâtre) de l’argile.

- Puis vient la seconde étape de la cuisson dite réductrice. Cette dernière se fait à four fermé. L’oxygène étant limité au sein du four, le vase devient noir en raison de la présence de carbone qui se dépose à sa surface.

- Enfin intervient une dernière cuisson, de nouveau oxydante à four ouvert (on procède à l’ouverture des évents du four) pour que le vase redevienne rouge. Les motifs ayant été précédemment peints en noir demeurent fixés de la même couleur.

À noter que dans le cas de la figure rouge, c’est l’inverse. Cette technique consiste à réserver sur fond d’argile noir les silhouettes et le décor, qui grâce à la cuisson, vont se détacher en rouge. Suivant l’esquisse préparatoire, le peintre peint en noir les espaces autour des formes désirées puis ajoute à l’aide d’un pinceau très fin les lignes de l’anatomie des personnages et les tracés délimitant l’intérieur des formes du décor.

Plus rarement, les céramiques grecques peuvent également arborer de la peinture blanche à l’argile (notamment pour la carnation des jeunes femmes ou des déesses).

Nota Bene: La teinte obtenue résulte du mélange entre de la potasse, de l’argile riche en silice et de l’oxyde de fer noir.

Les décors à figures noires

Commençons par rectifier une information totalement inexacte que plusieurs sites colportent fièrement concernant les styles de la céramique grecque y compris celui d’une maison de ventes aux enchères:

“Dès la fin du VII siècle av. J.-C les deux styles qui s’imposent dans l’espace grec sont la céramique à figures noires et la céramique à figures rouges”.

Cette affirmation est totalement fausse !

La céramique à figures rouges apparaît tardivement, bien après les figures noires. On retrouve ces dernières sur les céramiques grecques dès la période géométrique tandis que les figures rouges n’apparaissent sur la céramique grecque que vers 530 av J.-C. (et pas avant !).

Cette information peut apparaître comme un détail de faible importance mais il démontre une incompréhension du mécanisme d’évolution des décors apposés sur les pièces de la période. A titre de comparaison, cela reviendrait à faire participer Louis XIV, mort en 1715, à la Première Guerre Mondiale, une belle marge d’erreur, vous en conviendrez.

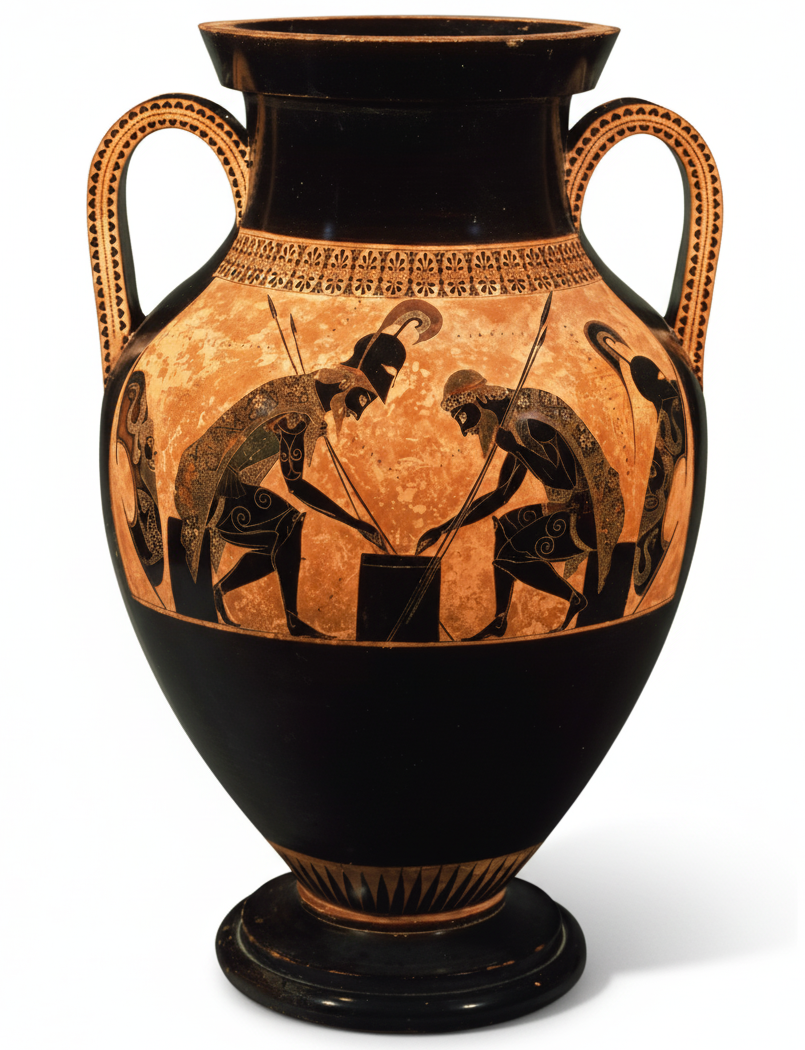

Les vases à figures noires constituent une évolution majeure de la céramique grecque qui la font passer d’une production archaïsante, à une production s’approchant progressivement des canons de l’âge classique grec et son idéal de beauté.

Les figures sont ainsi peintes en plus grandes dimensions que sur les vases protogéométriques : moins de registres pour une scène centrale plus développée, plus détaillée. Les figures se détachent du fond couleur argile qui pouvait être teintée à l’aide d’une engobe afin d’accentuer ou non la teinte rougeâtre du fond.

Cette technique développée à Corinthe au cours du VIIe siècle av J.-C. donne à la ville une renommée considérable à travers la Grèce.

Pourtant celle-ci dure peu de temps : moins de 200 ans après son invention, ce type de décor rehaussé par la technique de l’incision, se perd progressivement au profit d’une nouvelle technique et ce malgré des tentatives d’adjonction de polychromie : la céramique à figures rouges.

Les décors à figures rouges

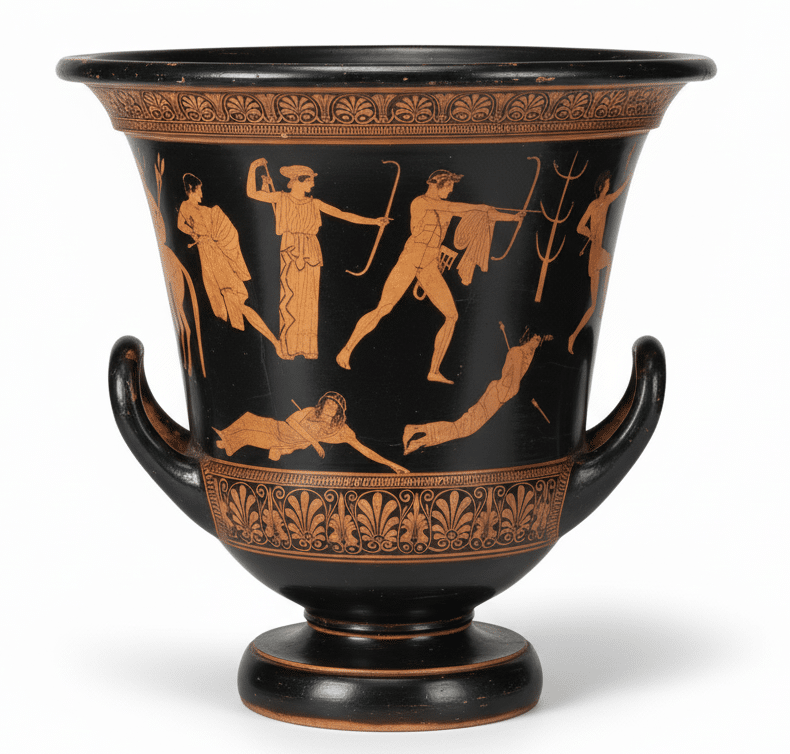

La technique de la céramique à figures rouges est sans doute la plus célèbre et la plus belle de toute la période Grecque antique. Issue de la progressive évolution que l’on a détaillée ci-dessus, elle correspond à l’apogée de l’art grec s’étalant de la période classique à la fin de la période hellénistique.

Reprenant en sens inverse la technique mise au point à Corinthe pour les vases à figures noires, la céramique à figures rouges se distingue par la finesse de ses réalisations : elle permet d’obtenir bien plus de détails, de figurer un plus grand réalisme anatomique et une précision accrue dans le mouvement. Elle permet aussi d’accentuer l’effet visuel et offre une brillance incomparable. On attribue traditionnellement son invention au peintre d’Andokidès vers 530 av. J-C.

Si l’utilisation du style à figures rouges va perdurer tout au long de l’époque Hellenistique et va même largement s’exporter à travers les colonies de la Grande Grèce y compris en Italie du Sud et chez les Etrusques, cette technique reste essentiellement une production Attique qui connaît son apogée à la fin du VIe siècle av. J.-C.

Nota Bene: Si bon nombre de ces céramiques furent effectivement produites à Athènes, une partie de ces pièces ont aussi été fabriquées en Italie où elles jouissent très tôt d’une grande popularité. Les tombes notamment étrusques ont permis de mettre au jour une quantité considérable de ces pièces qui furent même exportées dans le monde celte comme l’a récemment prouvé l’excavation de la tombe du prince de Lavau en France.

Comment reconnaître une céramique grecque authentique ?

La redécouverte de la céramique grecque grâce à l’Italie jusqu’à nos jours

A partir du XVIIIe siècle, la céramique grecque commence réellement à être redécouverte. Contrairement à ce qu’on pourrait penser légitimement, ce n’est pas en Grèce que l’archéologie balbutiante identifiera les premières pièces de ce type mais plutôt en Italie où la production fut également importante et l’importation courante.

On citera à ce titre le cas des pièces retrouvées dans le cadre funéraire étrusque.

Au XIXe siècle, la pratique du “Grand Tour” se développe et avec elle, l’engouement pour la céramique antique notamment grecque. Effet pervers ou bénéfique, le collectionneur en jugera, de nombreuses copies commencèrent dès lors à être produites, souvenirs honnêtes ou reproductions douteuses faites pour tromper – les deux cas existèrent conjointement.

Le marché actuel est ainsi régulièrement en proie à des hésitations sur l’authenticité de certaines pièces – d’autant plus quand certains exemplaires présentent toutes les traces d’une certaine ancienneté sans pour autant être antique.

L’expertise de ces céramiques est complexe aussi le premier réflexe de tout amateur non éclairé devrait être encore et toujours de se tourner vers des experts spécialisés.

Quelques conseils peuvent cependant vous permettre d’éliminer les pièces les plus grossières et les copies médiocres.

Analyser les techniques et matériaux utilisés

Savoir reconnaître une céramique grecque authentique passe par la compréhension de sa technique de fabrication, de l’évolution de ses formes et de la connaissance des usages qui en étaient faits.

Pour quelle autre raison croyez-vous que j’ai pris le temps de vous détailler chacun de ces éléments avant d’en arriver là ?

Plus sérieusement, voici quelques conseils pour vous aider :

- Comme toujours l’objet doit correspondre à son usage

- Notez que la peinture noire utilisée était appliquée au pinceau. Cela laisse des traces… Ouvrez donc l’œil, une couverte trop uniforme n’est pas forcément bon signe.

- L’argile doit présenter une teinte beige ou rougeâtre (si l’objet présente un éclat profitez-en pour en observer la couleur).

- Ce type de céramique est souvent assez léger. Soupeser la pièce et la comparer à des exemplaires de même taille peut être une solution permettant de déceler une copie tardive.

Étudier les motifs et styles décoratifs caractéristiques

Connaître les styles est encore l’une des meilleures garanties de repérer une pièce authentique.

Un faux aura tendance à faire figurer les plus illustres personnages les uns à côté des autres avec plus ou moins de logique.

Aiguisez votre sens critique et essayez de comprendre la scène. Est-elle conforme à la mythologie ? Aux formes de la période ?

Concentrez aussi votre regard sur les détails des décors: existe-t-il des pièces arborant ce type de motifs dans des collections publiques ? Est-ce que ces mêmes motifs sont cohérents avec la scène centrale ? Le décor a-t-il un sens compte tenu de la fonction de l’objet ?

Montrez-vous malins et soigneux dans votre étude : la collection c’est encore faire un choix à l’aide de connaissances objectives.

Vérifier l’usure et les marques du temps

Bien que l’on puisse voir dans certains musées, y compris au Louvre, des exemplaires de ces céramiques en un seul morceau, il est bien plus courant que ces pièces aient été restaurées parfois grandement.

Une forte restauration n’est jamais très bonne pour un objet mais elle indique dans la plupart des cas qu’une partie est probablement authentique.

Méfiez-vous des pièces trop parfaites – ces céramiques sont censées être vieilles de 2500 ans !

Consulter des experts et utiliser des analyses scientifiques

Avoir recours à un expert spécialisé reste la voie privilégiée pour ce type d’acquisition en particulier pour des pièces vendues à un prix élevé.

A contrario, une multitude de petites céramiques grecques antiques circulent actuellement sur le marché et sont aisément reconnaissables sans grande expérience. De petits prix, ces pièces méritent le risque de l’erreur de tout amateur et collectionneur. Pour ces dernières – je ne dirai qu’une seule chose : gagner c’est aussi prendre le risque de perdre.

Pour une acquisition de valeur importante accordez une importance toute particulière à un avis spécialisé et surtout ne vous fiez pas aux on-dit. Ils sont courants dans le milieu de l’Antiquité mais relèvent plus souvent de la mythologie que de la réalité.

Par ailleurs vérifiez les provenances ! Outre l’aspect légal, il est très peu probable qu’une pièce majeure sorte de n’importe quelle maison… Je ne saurais que trop vous conseiller de fuir si c’est le cas. Cela peut arriver mais c’est très improbable.

Un test de thermoluminescence est aussi possible: il permet de donner avec une certaine fiabilité une datation aussi précise que possible. Il est en revanche coûteux et souvent requis pour les pièces les plus remarquables.

Vous avez un doute sur la valeur de votre céramique grecque ? Faites appel à nous pour obtenir l’expertise de votre objet et bénéficiez de frais de vente réduits avec les maisons de vente.

Vérifier la provenance : une obligation légale

Comme pour tous les biens archéologiques qui sont, par définition sensibles, le collectionneur devra porter une attention toute particulière à la provenance de la pièce qu’il convoite.

Si les pilleurs des premiers temps n’ont jamais accordé une réelle importance aux céramiques grecques privilégiant plutôt les sculptures plus plébiscitées sur le marché, les choses ont aujourd’hui changé.

Un bien archéologique n’est pas n’importe quel bien: c’est un type d’objet à risque en proie aux pillages. Rappelez-vous que le trafic d’antiquités est actuellement le troisième trafic le plus lucratif au monde après la drogue et les armes.

La vérification de la provenance n’est donc pas uniquement un devoir légal: c’est un devoir moral. Comme dans toute situation juridique et ainsi que le dit très justement la maxime – “Dans le doute abstiens-toi”.

Quelle pièce choisir ou privilégier ?

Mon conseil reste et restera toujours de se faire plaisir.

Cependant, d’un point de vue strictement objectif, je conseillerai toujours de préférer l’acquisition d’une pièce importante (quitte à en avoir peu dans sa collection) ou de privilégier les céramiques décorées les plus finement.

À mon sens, si l’on doit effectivement considérer l’état afin de ne pas surpayer l’objet, un décor somptueux peut largement rattraper une conservation qui laisse à désirer.

Rappelez-vous également que plus les personnages représentés sont idéologiquement ou mythologiquement importants et plus la céramique aura tendance à avoir de la valeur. Des scènes célèbres ou des dieux majeurs tels Athéna, Zeus, Mars ou Apollon auront toujours tendance à créer l’engouement.

Conclusion

La céramique grecque a marqué son époque au moins tout autant que la nôtre.

Sa richesse autant dans l’iconographie que dans ses formes en fait un domaine d’étude passionnant qui a conduit nombre de collectionneurs à parcourir les ventes publiques à la recherche du vase majeur de leur rêve.

Pour les plus modestes, il est tout à fait possible d’acquérir des pièces certes de faible qualité, mais tout à fait authentiques et intéressantes.

Si l’esthétique compte, la collection d’antiquités c’est aussi posséder une part d’histoire qui, quant à elle, va bien au-delà des apparences.